- ITの知識ゼロだから、まずITパスポートから?

- いきなり基本情報って難しい?

これからIT資格を取ろうと考えている方に、多いのではないでしょうか?

今回は、IT初心者がITパスポートと基本情報技術者試験のどちらを先に受けるべきかについて解説していきます。

これは、私自身がITパスポートと基本情報技術者の2つの資格を取得し、たどり着いた結論です。

もし、よろしければ参考にしてください。

結論:文理問わず、基本情報からで問題なし!

IT職を考えている人は、文理問わず基本情報技術者試験から挑戦しても大丈夫だと考えています。

理由としては、

- ITパスポートと内容が重複している部分があるから

- テキストや過去問が充実しており、初学者でも勉強しやすいから

です。

実際に私の周りでもITパスポート未取得で、基本情報に合格している人はいました。

ただし、とりあえずIT資格を取得して形として残したい人や、IT職に就くわけではないけど資格が欲しい人は、ITパスポートを入口にするのもアリです。

ITパスポートと基本情報の違いを簡単におさらい

まず先にITパスポートと基本情報の違いを簡単に見ていきましょう。

| 試験名 | 対象者 | 難易度 | 試験内容 | 目的 |

| ITパスポート | IT初心者全般(社会人・学生など) | ★☆☆☆☆ | IT基礎知識(経営・法律・IT技術) | 幅広い基礎知識の習得 |

| 基本情報技術者 | IT職を目指す人 | ★★★☆☆ | アルゴリズム、プログラミング、IT戦略など | エンジニアの登竜門 |

ITパスポートは知識を問われる問題がほとんどです。プログラムを読み解くようなものはありません。

一方で基本情報では、知識が問われる科目Aの試験と、プログラムを読み解く科目Bの試験があり、科目Bはかなり実践に近い問題です。

基本情報の試験概要を詳しく知りたいという方は以下の記事を参考にしてください。

基本情報からでも大丈夫な理由

ここからは、基本情報から挑戦しても大丈夫な理由について詳しく説明していきます。

理由1:試験内容に重複している部分があるから

ITパスポートと基本情報は問われる内容のレベルは違えど、試験範囲はほとんど同じです。

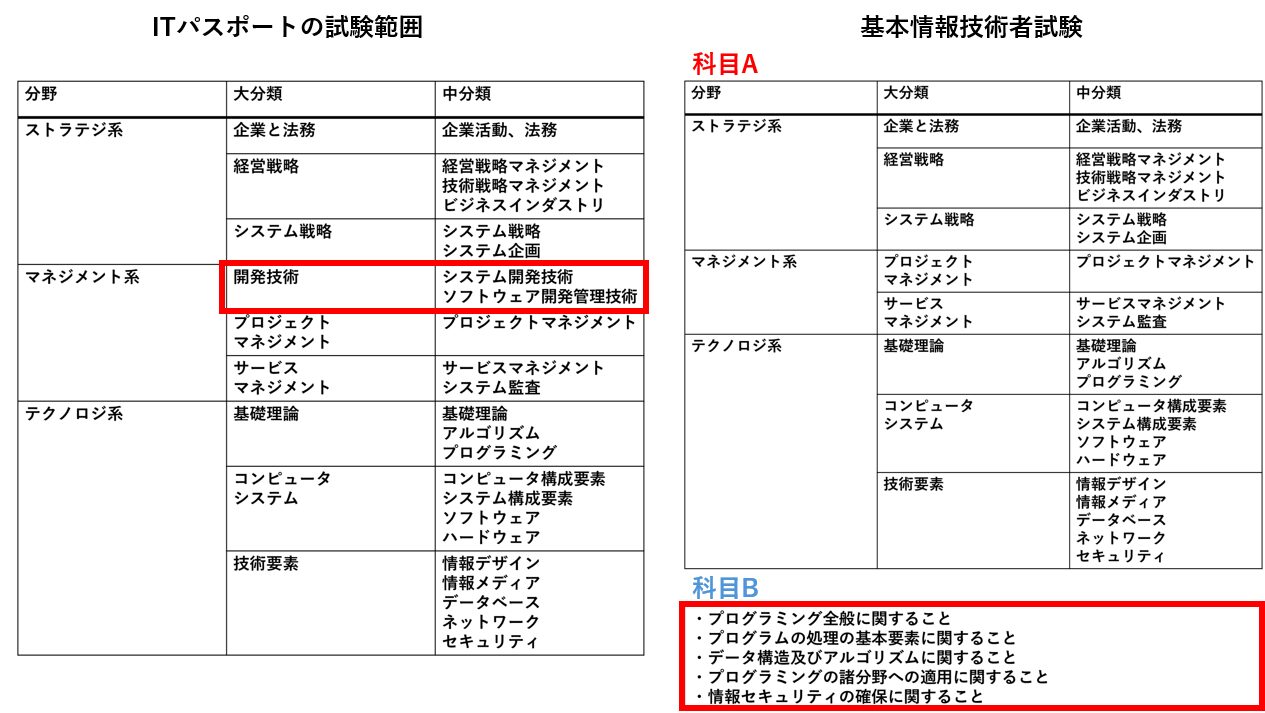

文字が小さくて申し訳ないのですが、下の図を見てください。

左がITパスポートの試験範囲で、右が基本情報の試験範囲になります。

赤枠で囲った部分が試験範囲の異なる部分です。

試験範囲がほとんど同じなのが分かると思います。

これを見て「ITパスポートで身に着けた内容を基本情報でも活かせる」と捉えることもできますが、逆に「ITパスポートで勉強した内容をもう一度勉強しなければいけない」といった捉え方もできます。

そのため、個人的には基本情報で一気に勉強しても良いのではないかと考えています。

理由2:学習教材・サイトが充実しており、初学者でも勉強しやすいから

基本情報技術者の試験は人気な国家資格ということもあり、テキストや過去問、学習サイトがとても充実しています。

例えば、有名な学習サイトとして「過去問道場」があります。

これは過去数十年分の過去問を解くことができ、且つ丁寧な解説がついています。

そのため、通勤や通学などの隙間時間で勉強することも可能です。

また、有名なテキストとしては以下のようなものがあります。

2023年4月から基本情報の試験制度が大きく変更されています。また、2024年10月から基本情報の試験範囲が変更されているので、それに対応したものを購入してください。

この二つはどちらも、イラストがふんだんに使用されており、初学者の方でもわかりやすく学ぶことができます。

ちなみに、私はキタミ式で勉強しました。約800ページとかなりのボリュームですが、基礎知識を身に付けるうえで重宝しました。

450ページほどのテキストなんかも販売されています。

こんな人はITパスポートからでもOK‼

上記では、ITパスポートを取得する前に基本情報に挑戦しても大丈夫な理由を紹介しました。しかし、どうしても不安という方もいるでしょう。そこで、ここではITパスポートを先に受験する人の特徴を紹介していきます。

以下に当てはまる人は、ITパスポートから順番に取得していき、少しずつ成長していきましょう。

とりあえずIT資格を取得して自信をつけたい人

上記でITパスポートと基本情報の試験範囲はほとんど同じであると紹介しました。しかし、基本情報はレベル2の資格であるため、いくら試験範囲が同じと言えど難易度はITパスポートよりも難しいです。

また、実際に市販のテキストのページ数(相場)を見てみると、

ITパスポート:400~600ページ

基本情報:500~800ページ

となっており、かなりボリューミーです。

そのため、先に簡単なITパスポートを取得して自信をつけるのも一つの手です。

長時間の試験を受けることに慣れていない人

ITパスポートと基本情報の試験時間・問題数は以下のようになっています。

| ITパスポート | 基本情報技術者試験 | |

| 120分(100問) | 科目A | 科目B |

| 90分(60問) | 100分(20問) | |

問題数はITパスポートの方が多いですが、試験時間は基本情報の方が70分も長く、科目Aと科目Bの間の休憩時間も10分ほどしかありません。

そのため、かなりの集中力・根気強さが求められます。試験対策次いでに慣れるかもしれませんが、いきなり長時間の資格を受けたくないという方は、ITパスポートからでも良いかもしれません。

その他、以下のような方もITパスポートから取得することをおすすめします。

- 就活で「ITに関心がある」ことを示したい

- IT職ではないけど、IT資格が欲しい

- 徐々に知識を身に着けていきたい

初学者でも安心!基本情報のおすすめ勉強法

ここからは、IT資格を初めて勉強する方にもおすすめの勉強法を紹介していきます。この方法を実践すれば間違いなく合格に近づけます。

まずはテキスト・通信講座で基礎知識をインプット

まず初めは、市販のテキストを1冊購入し基礎知識をインプットしていきましょう。

ページ数はかなり多いですが、450ページほどに纏められたテキストもあるのでいろいろ検討してみてください。

価格帯は大体3000円くらいです。こちらからオススメのテキストを購入できます。

2023年4月から基本情報の試験制度が大きく変更されています。また、2024年10月から基本情報の試験範囲が変更されているので注意してください。

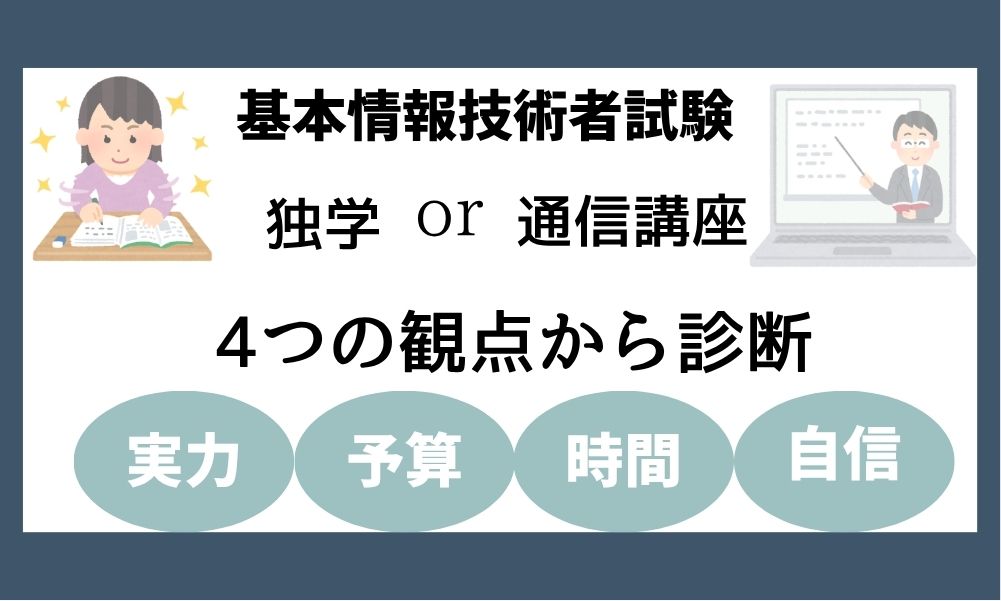

もし、独学が不安という方は、通信講座を検討してみるのもアリです。

また、YouTubeで解説動画が公開されているので、そういったものも参考にしてみてください。

おすすめの動画

科目Aの過去問で出題傾向に触れる

テキストを1周もしくは、通信講座を一通り受け終えた方は、次に科目Aの過去問を行っていきましょう。

実際に私は以下の過去問を使用しました。科目Aと科目Bの過去問が4回分ついており、解説も事細かに書かれています。

おすすめの過去問

2023年4月から基本情報の試験制度が大きく変更されています。また、2024年10月から基本情報の試験範囲が変更されているので、それに対応したものを購入してください。

科目Aの試験はとにかく知識の幅が重要ですが、確実に答えられる問題も用意しておくことが大事です。

そのため、過去問では科目Aのほぼすべての問題を正解できるようになるまで行ってください。きっと心の安心につながります。

そして、通学や通勤時間などの隙間時間を使って過去問道場の問題を行い、知識の幅を広げましょう。

最新のものから令和2年度あたりまでの過去問をやっておくことをおすすめします。

ちなみに、私は過去問道場で2段くらいになるまでやりこみました。

科目Aで8割とれるようになったら科目Bへ進む

過去問道場や過去問のテキストで8割ほどが取れるようになったら、次は科目Bの学習をしましょう。

もし、独学で勉強される方やプログラミングを学んだことがない方は、科目Aとは別で科目B専用のテキストを買うことをおすすめします。

キタミ式や栢木式のテキスト科目A対策としては申し分ないですが、科目B対策には不十分だと思います。

人気のテキストとしては以下のようなものがあります。

おすすめの科目Bのテキスト

こちらを使って、プログラミングのトレース方法やアルゴリズムに関して理解を深めましょう。

また科目A同様、YouTube上で科目Bの解き方をわかりやすく解説している動画が沢山あるので、そちらも参考にしてみてください。

おすすめの動画

科目Bの過去問で出題傾向に触れる

科目Bのテキストを一通り終えたら、先ほど紹介した過去門の科目Bに取り掛かってください。

科目Bの問題は、過去問を覚えるだけでは合格できません。流れを理解できるようになるまで、解説を読んだり、先ほど紹介したテキストや動画を参考にしてください。

また、個人的には最新バージョン以外の過去問を解いて応用力を身に付けることも大事だと思います。

よくある質問(Q&A)

IT未経験だけど、いきなり基本情報は無理?

文理問わず全然大丈夫です!

- 学びやすいテキスト・動画・学習サイト・通信講座が沢山あるから

- ITパスポートの知識と重複しており、完全な初心者でも理解できる範囲から始まるから

私の友人の中にもITパスポート未取得で基本情報に合格している人はいました。

皆さんも、恐れないでぜひ挑戦してみてください。

ただ、どうしても不安という方はITパスポートから勉強する形でも全然OKです!

科目Aと科目Bそれぞれでテキストを用意するべき?

購入するテキストにもよりますが、別々でテキストを用意した方が良いです。

理由としては、キタミ式や栢木式などの基本情報対策として有名なテキストのほとんどは、科目A向けのテキストとして作られているからです。

実際に私はキタミ式を使用していましたが、科目B対策に関しては不十分でした。また、栢木式に関しても本屋さんで拝見しましたが、科目B対策は不十分でした。

そのため、科目B対策として別でテキストを用意することをおすすめします。

テキストや過去問を書くとき、何年前まで使ってもいい?

原則、どちらも最新版をおすすめします!

理由としては、2023年4月に試験制度が変更され、また2024年10月に試験範囲が大きく変更されたからです(変更内容はここから)。

内容としては、AI関連の知識がかなり盛り込まれるようになり、2024年10月以前のテキストでは対応が難しくなりそうです。

ただし、2023年4月~2024年10月までに発行された過去問は、試験範囲は違うものの試験制度には沿っています。そのため、それらを+αで解くことは十分有用であると思います。

基本情報の難易度はどれくらい?

基本情報の難易度を表すための指標として、資格偏差値というものがあります。

それによると資格偏差値49と言われています。

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

本当にITパスポートなくても、基本情報に合格できるの?

絶対とは言い切れませんが、実際に私の友達2人はITパスポート未取得でしたが、独学で基本情報の資格を取得していました。

どうしても心配だという方は、全然ITパスポートから始めても構いません。

もしくは、通信講座などを利用して常に質問できるような環境を用意することで、安心して基本情報の勉強するのも一つの手です。

まとめ

今回はITパスポートと基本情報どちらを先に取るべきかについて説明しました。この記事では、「基本情報空で大丈夫!」と説明しましたが、迷っているかたもいるでしょう。

そんな方は、まず本屋さんなどで基本情報のテキストを1章だけ読んでみてください。「意外とできる」「面白い」と感じたら、そのまま進んでOKです。目的と自分の状況に合わせて選んでみましょう。

皆さんが合格できることを願っています。

コメント